気まぐれ日記

気まぐれなので、(きっと)毎日は書きません……

2026年の日記

2月 4日

■「メラニア」感想

これは、第47代アメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプの現在の妻で、ファーストレディのメラニア・トランプの目を通して、2025年の新年より大統領就任式までの20日間を記録した映画。

■「HELP/復讐島」感想

これは、奇才サム・ライミ監督が、無人島を舞台に描くサバイバル・スリラー。

2月 1日

■「ランニング・マン」感想

これは、ホラー小説の巨匠、スティーヴン・キングが、リチャード・バックマン名義で発表した小説「バトルランナー」を、「ベイビー・ドライバー」のエドガー・ライト監督が映画化したもの。尚、スティーヴン・キングは本作の製作総指揮も兼任している。

■「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」感想

これは、「機動戦士ガンダム」の富野由悠季による小説「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」を三部作のアニメ映画で描くシリーズの第2作。

1月31日

■1月に観た映画

1月に観た映画は……

1月30日

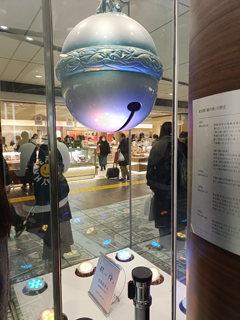

■「クスノキの番人」感想

これは、東野圭吾の同題小説を「ソードアート・オンライン」シリーズの伊藤智彦監督が

1月28日

■「パンダプラン」感想

これは、ジャッキー・チェンが本人役で出演し、パンダの強奪を目論む悪党共からパンダを守って奮闘するアクションコメディ。

1月25日

■「MERCY/マーシー AI裁判」感想

これは、「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズのクリス・プラット主演のリアルタイムリミット型アクションスリラー。共演は、「ミッション:インポッシブル」シリーズのレベッカ・ファーガソン。

■「恋愛裁判」感想

これは、「淵に立つ」の深田晃司監督が2015年に開かれた実際の裁判から着想を得、それから10年の年月をかけ、元・日向坂46の齊藤京子主演で撮り上げたヒューマンドラマ。

1月24日

■「カリギュラ 究極版」感想

これは、ペントハウス誌の創設者ボブ・グッチョーネが製作し、過激な性描写で物議を醸した1980年の映画「カリギュラ」を、発掘された未公開映像を用いて再編集したもの。

■「PROJECT Y」感想

これは、韓流ドラマ「わかっていても」でブレイクしたハン・ソヒと「バーニング 劇場版」のチョン・ジョンソがW主演。かつて「息もできない」などに出演、近年「大人たちには分からない」など監督としても活躍するイ・ファンが監督して描くクライム・サスペンス。

1月22日

■「万事快調<オールグリーンズ>」感想

これは、第28回松本清張賞を受賞した波木銅の同題青春小説を「猿楽町で会いましょう」の児山隆監督が映画化したもの。

■「長安のライチ」感想

これは、唐の時代に実在した“ライチ大使”を題材に書かれた、中国人作家マー・ボーヨンによる小説を、「熱烈」のダーポンが監督と主演を兼任して映画化したもの。

1月21日

■「グッドワン」感想

これは、カンヌ映画祭で新人監督賞ノミネート、サンダンス映画祭でも話題となった、名匠ロジャー・ドナルドソンの娘、インディア・ドナルドソン監督、初の長編映画。

■キネマ旬報が……

先日、よく利用していた「キネマ旬報オンライン」のサイトが大幅リニューアル……あれ?キネマ旬報誌、電子書籍版出たんだ。

1月18日

■「アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし」感想

これは、「シンデレラ」を異なる観点から描く北欧発のボディホラー。

■「旅の終わりのたからもの」感想

これは、ホロコーストを生き抜いた父とNYで生まれ育った娘が家族の歴史を辿るロードムービー。

1月17日

■「モディリアーニ!」感想

芸術家モディリアーニの人生を変えた激動の72時間を描く、ジョニー・デップが監督する長編映画2本目にして約30年ぶりとなる新作。アル・パチーノの声かけから実現した、と言う。

■無駄?

先日、高市首相が首相公邸に入居する事になったんだけど、その際、公邸へのバリアフリー工事が実施されなかった事について、高市首相は、

1月16日

■「ウォーフェア 戦地最前線」感想

これは、「シビル・ウォー アメリカ最後の日」のアレックス・ガーランド監督が、同作に軍事アドバイザーとして参加した元・米海軍特殊部隊のレイ・メンドーサと組んで、イラク戦争における戦場をリアルに再現した戦争アクション。

1月15日

■「ALL YOU NEED IS KILL」感想

これは、トム・クルーズ主演で実写映画化もされた桜坂洋の同題のSF小説を、スタジオ4℃でアニメ映画化したもの。

1月12日

■「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」感想

これは、社会現象にもなった人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」を新たな設定と物語でリビルドした、新たな劇場版の第三作。

1月11日

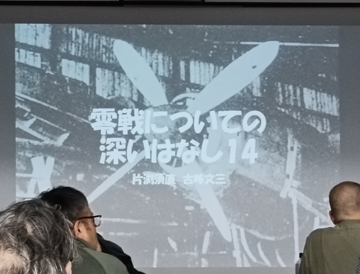

■「零戦についての深いはなし」

日曜午後、恒例の「零戦についての深いはなし 14」を聴きに神田まで出掛ける。

今回のメイントピック、BUNさんのお題は、タイトル写真にもある、日本海軍の試作夜間戦闘機「電光」の試作機の姿を、新たに発掘した資料から語る、と言うもの。

1月10日

■「Black Box Diaries」感想

これは、第97回アカデミー賞で、日本人監督初の長編ドキュメンタリー映画部門でノミネートされた話題作。

1月 8日

■「Fox Hunt フォックス・ハント」感想

これは、中国の経済犯罪捜査チームが、国際金融詐欺事件に挑んだ実話に基づくアクションサスペンス。

1月 6日

■「AFRAID アフレイド」

これは、今や身近な存在となったAIアシスタントを、最新テクノロジーが生み出した悪魔として描くスリラー。

1月 4日

■「ワーキングマン」感想

これは、「ビーキーパー」のデビッド・エアー監督&ジェイソン・ステイサム主演のふたりが再び送り出すアクション・サスペンス。

1月 3日

■箱根駅伝・復路

3日も箱根駅伝・復路をTV観戦。

■「迷宮のしおり」感想

これは、「超時空要塞マクロス」シリーズの生みの親・河森正治による初のオリジナル劇場長編アニメ。

■「大命中!MEは何しにアマゾンへ?」感想

これは近年、五輪を含む国際試合を席巻する強さの韓国のアーチェリー競技を背景に、五輪メダリストの元選手が、アマゾンの先住民族チームを率いて国際試合に臨む異文化交流コメディ。

1月 2日

■箱根駅伝・往路

2日は朝から「箱根駅伝(往路)」をTV観戦。

■「ロストランズ 闇を狩る者」感想

これは、「バイオハザード」シリーズのポール・W・S・アンダーソン監督&ミラ・ジョヴォヴィッチ主演のコンビで新たに作り上げたアクションファンタジー。

1月 1日

■あけましておめでとうございます

新年、あけましておめでとうございます。

■元旦は……

今年も、年の始めは「年の始めはさだまさし」から。

2025年の日記

12月31日

■12月に観た映画

12月に観た映画は……

■今年の映画、10本

さて、毎年恒例のいつものヤツをやりますか。

■今年もあと僅か

今年もあと僅か。

12月30日

■「世界一不運なお針子の人生最悪な1日」感想

これは、スイスの田舎町を舞台に、お針子が針と糸の力で運命を切り開いていくクライムサスペンス。

12月28日

■「劇場版 緊急取調室 THE FINAL」感想

これは、警視庁・捜査一課の取調専門チーム「緊急事案対応取調班=通称・キントリ」の活躍を描くTVドラマ「緊急取調室」シリーズ完結となる劇場版。

12月27日

■「ジョージ・マイケル 栄光の輝きと心の闇」感想

これは、ポップデュオ「ワム!」としてデビュー、ソロシンガーとしても成功を収めたジョージ・マイケルについてのドキュメンタリー。

■「マチルダ・悪魔の遺伝子」感想

これは、全編生成AIで作られた初の長編劇映画だと言う。監督・原案・脚本は、スペイン・バルセロナ在住の作家・クリエイターの遠藤久美子。彼女が初めて手がけた映像作品であり、生成AIにより4カ月で本作を完成させた。

12月23日

■インフルエンザ

今から思うと、週末から体調は今一つだったのだが、それでも土曜は、恒例のお出かけとあって、友人らと出かけた。

12月21日

■「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ」感想

これは、3D映像技術により異星の世界を創造、全世界歴代興行収入記録を塗り替えたジェームズ・キャメロン監督によるSF大作「アバター」の第三弾。

12月20日

■冬のお出かけ

年末恒例、“野郎だけのクリスマス”のイベント、今年は「東京おのぼりさんツアー」。

そして、はとバスで都内観光。

皇居(二重橋)から、国会議事堂、そして霞が関の官公庁街を抜けて東京タワー……実は、仕事でちょくちょく来る場所だったりするのだが……

バスは、一旦首都高に乗って、お台場、豊洲を通過。更地になった築地市場を複雑な想いで見て、そこから銀座を経て東京駅前に戻る、とまぁ、東京ミニ旅行と言った感じ。

はとバスの後、駅前のKitteを一回りしてから、都のFCVバスで東京タワーへ……と思ったのだけど、乗ろうとした時間のバスは東京タワーに行かない、と言う……まぁ、無料だし文句も言えないか。とりあえず、竹芝で降りて、あとは歩く事にする。

東京タワーの展望台に登るのは、実はこれが初めて。

東京タワーの後は徒歩で新橋へ。

12月17日

■「悪魔祓い株式会社」感想

これは、「犯罪都市」シリーズなどで知られる韓国の肉体派スター、マ・ドンソクが企画・原案・脚本を手がけ、拳で悪魔と対決する悪魔祓い専門会社社長を演じたホラー・アクション。

12月14日

■「エディントンへようこそ」感想

これは、「ミッドサマー」のアリ・アスター監督が、「ボーはおそれている」のホアキン・フェニックスと再びタッグを組んだブラックコメディ。

12月13日

■「THE END(ジ・エンド)」感想

これは、「アクト・オブ・キリング」のジョシュア・オッペンハイマー監督、初の長編劇映画。

■「シャドウズ・エッジ」感想

これは、ジャッキー・チャン主演のアクション・サスペンス。

12月 9日

■レーダー照射問題

中国海軍機による自衛隊機へのレーダー照射問題、この事案については、はらも気になったので、ちょっと調べてみた。

12月 7日

■「ペリリュー ー楽園のゲルニカー」感想

これは、「ヤングアニマル」誌に長期に渡り連載された武田一義の同題漫画を長編アニメ映画化したもの。

12月 6日

■「手に魂を込め、歩いてみれば」感想

これは、戦禍の中にあるガザで写真を撮り続けるパレスチナ人女性と、彼女を見守るイラン人監督との1年にわたるビデオ通話を映し出すドキュメンタリー。

12月 5日

■「ズートピア2」感想

これは、動物たちが人間のように暮らす楽園・ズートピアを舞台にして大ヒットとなったディズニー・アニメーション「ズートピア」の続編。

12月 4日

■「みんな、おしゃべり!」感想

これは、聾者とクルド人、と言うマイノリティ同士を題材とし、コミュニケーションについて考えさせられる社会派コメディ。

■ハ-マン・ミラー「アーロンチェア」修理

家でPC作業の際、ハーマン・ミラーのワークチェア、アーロンチェアを使っている。

11月30日

■「消滅社会」感想

これは、芥川賞作家・村田沙耶香の同名ベストセラー小説を映画化したもの。

■「劇場版 再会長江」感想

これは、元・NHKディレクターで、中国在住のドキュメンタリー監督で人気の旅行インフルエンサー・竹内亮による2024年の映画で、今回、竹内亮監督の「名無しの子」の公開に合わせ、劇場で再上映された。

■11月に観た映画

11月に観た映画は……

11月29日

■「ナイトフラワー」感想

これは、「ミッドナイトスワン」の内田英治が原案・脚本・監督を務めて描く、貧困から危険な裏社会に踏み込んだ家族を描く人間ドラマ。

11月24日

■「港のひかり」感想

これは、「正体」の藤井道人監督が、舘ひろしを主演に迎えて描くヒューマンドラマ。

11月23日

■「TOKYOタクシー」感想

これは、山田洋次監督が倍賞千恵子と木村拓哉のW主演で描く、人生の終焉に向かうマダムの「1日の旅」。

■「果てしなきスカーレット」感想

これは、「サマーウォーズ」の細田守監督が「生きるとは何か?」という本質的な問いをテーマを採り上げて描く長編アニメーション。

11月22日

■「落下の王国」感想

これは、「ザ・セル」のターセム・シン監督が描くアドベンチャー・ファンタジー。

11月21日

■「羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来」(吹替え版)感想

土曜日、友人と「羅小黒戦記2」を吹き替え版で鑑賞。

11月16日

■「KILL 超覚醒」感想

これは、列車の中での壮絶バトルを描く、インドのノンストップ・バイオレンス・アクション。

11月15日

■「君の顔では泣けない」感想

これは、「小説 野生時代」新人賞を受賞した君嶋彼方の同題小説を、「雪の花 ―ともに在りて―」の芳根京子とアイドルグループKing &

Princeの高橋海人のW主演で実写映画化したもの。

■「スプリングスティーン 孤独のハイウェイ」感想

これは、アメリカの魂を歌う、ロックの英雄にして“The Boss”と慕われるブルース・スプリングスティーンの若き日の苦悩と創造の情熱を描く音楽映画。

■「さよならはスローボールで」感想

これは、町の小さな野球場の取り壊しが決まり、地元草野球チームの最後の試合をオフビートなノリと笑いで映し出す異色ベースボール・ムービー。

11月14日

■「劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【後編】 なぁ、未来。」感想

これは、ロックバンドを結成した5人の少女が音楽を通じて成長していく姿を描いた、東映アニメーション製作のオリジナルTVアニメを再編集した劇場版後編。

■「ブルーボーイ事件」感想

これは、1960年代に「性別適合手術」を執刀した医師が告訴され、その裁判でトランスジェンダー女性たちが弁護の為に証言をした事実に基づき、日本の知られざる性的マイノリティの歴史を紐解く人間ドラマ。

11月13日

■「羅小黒戦記 ぼくらが望む未来」感想

これは、中国の人気WEBアニメシリーズである黒猫の妖精・小黒(シャオヘイ)の冒険を描くファンタジーアニメの劇場版第2弾。

11月10日

■「ボンヘッファー ヒトラーを暗殺しようとした牧師」感想

これは、第二次世界大戦下、ナチスによる教会支配に抵抗したドイツ人牧師ディートリヒ・ボンヘッファーを描く歴史ドラマ。

■「ぼくらの居場所」感想

これは、カナダ人作家キャサリン・エルナンデスの実体験に基づく小説「Scarborough」を、「Frame394」(日本未公開)でアカデミー賞短編ドキュメンタリー部門にノミネートされた、シャシャ・ナカイとリッチ・ウィリアムソンの2人が監督して映画化したもの。

■「ネタニヤフ調書 汚職と戦争」感想

これは、イスラエルの首相ベンヤミン・ネタニヤフとその側近たちの汚職捜査の過程でリークされた関係者の尋問映像から、ネタニヤフ政権の暗部を描くドキュメンタリー。勿論、本作は、イスラエル本国では上映禁止。アメリカでも上映制限がかけられている。

11月 9日

■「プレデター:バッドランド」感想

これは、高度な科学技術を持つ宇宙最凶の戦闘民族・プレデターと人類との死闘を描くSFシリーズ「プレデター」で、初めて“プレデター”を主役にして描くアクション映画。

11月 8日

■ジャパンモビリティショー2025(2回目)

土曜日、今度は友人とプライベートで再びジャパンモビリティショーに行って来た。

今日は仕事ではない、けれど、木曜に見落としていた事があったので三菱ふそうへ。

トヨタブース。

ヤマハ・モトロイドΛのステージパフォーマンス。

自力で起き上がり、搭載されたAIによる自律成魚で走り回る……のだが、最初はちょっと動きが気持ち悪かった。

11月 6日

■ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショーに、木曜、まずは仕事で行った。

そんなこんなですっかり遅くなり、駅前で早めの昼食にしてからビッグサイトへ。

さて、今日は仕事なので、エネルギー関連を中心に動向調査をしないと、と言う事でまずはスズキ。

マツダは、微小藻類からのバイオ燃料製造か……地元高校生の提案、と言う事でこれはまだまだ、だな。

マツダは、排気ガス中のCO2回収装置、と言うのも見せてはいたが……ダメでしょ、これは。この大きさで使い物になる訳がない。

BYDの軽自動車。

川崎重工の液体水素タンカー。

外が騒がしい、と思ったらドリフト競技のデモンストレーションだった。

この2台のドライバーは何れも14歳の中学生。スゴい走りだ、と思ったのだけど、この後出て来たプロはもっとスゴかった。

キャンピングカーの展示。

イベント展示は、「戦後史の名車」と言う感じかな?

モータースポーツ関連もあり。

その他、あれこれ。

あ、ロケット。

空飛ぶクルマ、だけど……だから、マルチコプターは動力喪失=墜落だから危険なんだって。

ヤマハのステージイベント。

結局、最後まで粘った。19時退場。

11月 4日

■「女性の休日」感想

これは、ジェンダーギャップの少ない国として知られるアイスランドが、その変革のきっかけとなった前代未聞のムーブメント“女性の休日”を記録したドキュメンタリー。

11月 2日

■「てっぺんの向こうにあなたがいる」感想

これは、「北のカナリアたち」以来13年ぶりに阪本順治監督が吉永小百合主演で描く物語。

11月 1日

■「ひとつの机、ふたつの制服」感想

これは、台北を舞台に描く女子高生たちの青春ドラマ。

■「火の華」感想

これは、2016年に国会論争となった自衛隊日報問題を題材に、「JOINT」で注目された小島央大監督の社会派アクション・サスペンス。

【過去の日記】

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 )

2024年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2023年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2022年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2021年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2020年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2019年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2018年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2017年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2016年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2015年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2014年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2013年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2012年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2011年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2010年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2009年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2008年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2007年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2006年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2005年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2004年の日記

(1月 ) (2月 ) (3月 ) (4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

2003年の日記

(4月 ) (5月 ) (6月 ) (7月 ) (8月 ) (9月 ) (10月 ) (11月 ) (12月 )

【更新日記 】

[戻る ]